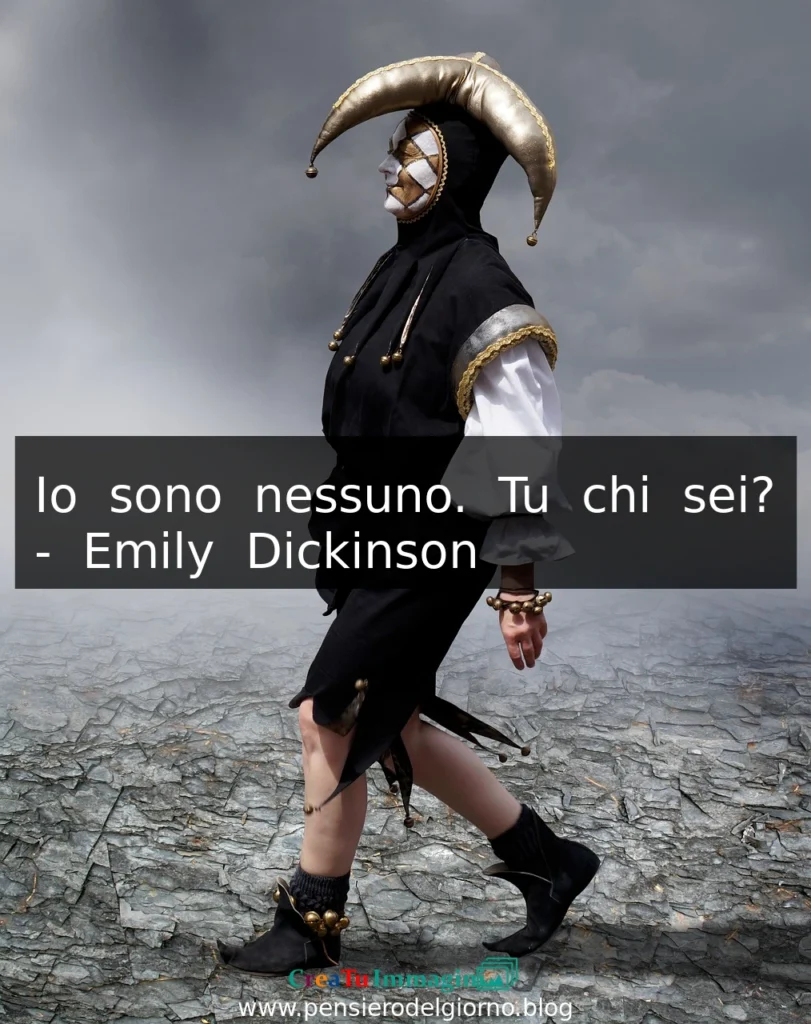

Io sono nessuno! Tu chi sei?

Sei nessuno anche tu?

Allora siamo in due!

Non dirlo! Potrebbero spargere la voce!Che grande peso essere Qualcuno!

Così volgare – come una rana,

che gracida il tuo nome – tutto giugno

ad un pantano in estasi di lei!(Emily Dickinson – “I’m Nobody! Who are you?”)

Analisi della poesia in chiave Zen: Io sono nessuno. Tu chi sei?

“Io sono nessuno! Tu chi sei?”

Inizia con un’affermazione che suona come una rivelazione spirituale: “Io sono nessuno”. Questo non è un lamento o una perdita d’identità, ma un’affermazione dell’assenza del sé separato. È la scoperta che la nostra vera essenza non ha forma, non ha nome, non ha storia – proprio come nella meditazione in cui realizziamo che ciò che siamo non è pensiero, emozione o corpo, ma la consapevolezza stessa.

“Sei nessuno anche tu?”

Qui c’è un invito all’altro – al lettore, o a un compagno spirituale – a riconoscere anche in sé questa stessa natura. È il riconoscimento che non siamo due. Se anche tu sei “nessuno”, allora ciò che siamo è lo stesso Sé impersonale, lo stesso “io sono” senza qualificazioni.

“Allora siamo in due!

Non dirlo! Potrebbero spargere la voce!”

L’ironia è delicata ma profonda: appena riconosciamo la nostra vera natura impersonale, ci rendiamo conto che non può essere comunicata nel linguaggio convenzionale. Non perché sia un segreto elitario, ma perché è ineffabile, e dire “sono nessuno” in una società che venera il personaggio e l’apparenza potrebbe sembrare bizzarro, persino pericoloso. Quindi: silenzio. Il silenzio custodisce ciò che le parole distorcono.

“Che grande peso essere Qualcuno!

Così volgare – come una rana,

che gracida il tuo nome – tutto giugno

ad un pantano in estasi di lei!”

Essere “Qualcuno” è presentato come un peso: essere identificati con l’ego, con la maschera sociale, è faticoso e superficiale. Dickinson lo paragona a una rana che gracida continuamente il proprio nome – una splendida immagine della costante autoaffermazione dell’ego, che ha bisogno di essere visto, confermato, celebrato. Ma questa è una vita limitata, rumorosa, e fondamentalmente solitaria, anche se sembra piena.

Emily Dickinson, in questi pochi versi, ci guida verso la vera libertà: non quella di diventare qualcuno di importante nel mondo, ma di riconoscere di non essere nessuno in particolare. E in questa “nullità” non c’è mancanza – c’è la pienezza silenziosa della consapevolezza che non ha nome, ma che è ciò che siamo sempre stati.

Non c’è nulla da raggiungere, nulla da diventare.

Solo da riconoscere ciò che è già presente,

silenzioso, intatto, senza forma:

“Io sono nessuno” – e in questo, sono tutto.

Analisi della poesia secondo la visione di Pirandello

“Io sono nessuno! Tu chi sei?

Sei nessuno anche tu?”

Qui Emily Dickinson esprime un concetto pirandelliano per eccellenza: l’assenza di un’identità fissa. Dire “sono nessuno” equivale a rifiutare la maschera che la società ci impone. È un atto di ribellione. Non essere “qualcuno” significa non essere inchiodati a un ruolo, a una definizione, a un’etichetta.

E quando l’altro risponde di essere “nessuno” anche lui, si crea una complicità fra coscienze nude, spogliate del personaggio. Una piccola “comunità segreta” di anime che non recitano più.

“Allora siamo in due!

Non dirlo! Potrebbero spargere la voce!”

Qui entra in gioco la paura del giudizio collettivo, tipico del mondo pirandelliano. La società non tollera che qualcuno rifiuti il gioco delle maschere. Chi non recita è sospetto. Chi dice “non sono nessuno” è pericoloso, destabilizza l’ordine.

Come in “Uno, nessuno e centomila”, chi afferma la propria non-identità viene visto come folle o deviante. Meglio tacere, meglio non mostrare la crepa nella finzione.

“Che grande peso essere Qualcuno!

Così volgare – come una rana,

che gracida il tuo nome – tutto giugno

ad un pantano in estasi di lei!”

Ecco il cuore pirandelliano: “Essere Qualcuno” è un obbligo sociale, una recita incessante. Il “Qualcuno” è colui che si espone, si fa vedere, si fa applaudire. Ma questa è volgarità, è rumore. È la rana che gracida il proprio nome – ossia, il sé sociale che continua a ripetere se stesso, ad affermare la propria identità davanti agli altri, sperando di essere riconosciuto.

Ma per Pirandello, in tutto ciò non c’è autenticità, solo finzione, solo “la parte” che l’individuo interpreta per stare al mondo.

In breve, possiamo dire che Emily Dickinson, agli occhi di Pirandello, è una coscienza sveglia che ha intuito l’inganno della personalità. Ha capito che essere “nessuno” non è una perdita, ma una liberazione: liberarsi dalla commedia della vita sociale, dove ognuno recita una parte.

Ma il dramma pirandelliano è che, anche se lo comprendi, non puoi sfuggirvi del tutto. La società ha bisogno di sapere “chi sei”, e tu stesso non puoi vivere senza un minimo di finzione.

“Io sono nessuno” è, per Pirandello,

la verità ultima dell’essere.

Ma è anche una verità che non si può vivere interamente,

se non a costo della solitudine o della follia.